Exclusive-Life

Le Cèdre Beaune

Hostellerie Le Cèdre Beaune – Das Rührei und die Sonne

Direkt an der historischen Stadtmauer, mitten im Zentrum, einen mittleren Steinwurf von der Basilika Notre Dame entfernt und trotzdem in feinster Ruhe gebetet. Die fünf Sterne des Le Cèdre glänzen nicht nur wegen der fleissigen und aufmerksamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir haben einmal im Internet nachgesehen, wie das Hotel Le Cèdre beschrieben wird. Und wir sind auf folgende Perle intellektueller Reife gestossen:

„Eleganz und Tradition erwartet Sie im Herzen des Parks Hostellerie Le Cedre. Das Hotel und sein Restaurant, Cedar Clos statt in einem alten Weinhaus Meister.

Unter den Formteilen aus dem Raum oder von der schattigen Terrasse, finden Sie eine Küche „Leidenschaft und Erfindung“, die auf die Quellen der burgundischen Terroirs zieht entdecken. Nach einer Reise unter den Sternen, die von Paris über Bretagne führt zu London, Chef Christophe LEDRU, entschied sich in unserer schönen Region niederzulassen, wo er leitet die Küche des Restaurants. Besorgt über die Qualität der Produkte, die es bietet, begünstigt seine Küche lokale Produzenten und Burgunder-Weine auch einen Ehrenplatz einnehmen.

Die Gerichte, die Sie in diesen Orten begeistern wird es eine seltene Delikatesse und machen Cedar Clos ein Muss für gastronomische Beaune.“

Wir müssen zugeben, dass wir solche Wortkombinate und geschriebene Bilder selbst unter Zuhilfenahme von härteren Drogen nicht zustande bringen könnten. Deshalb hier nun unsere eigene Beschreibung einer Begegnung mit Hotel und Restaurant.

Exclusive-Life Hoteltipp: Hostellerie Le Cèdre Beaune

Der Wagen parkt ein paar Meter vor dem Eingang, in Sichtweite der kleinen Rezeption und wenn es nicht geregnet hätte, wir wären noch ein paar Minuten im kleinen Park unterwegs gewesen. Ruhe nach der Fahrt, ein paar Minuten nur. Das unterscheidet die großen Grand Hotels in der Stadt vom Le Cèdre. Fünf Sterne plus Ruhe ist gleich sechs Sterne. Dann steht man vor der jungen Dame am edelhölzernen Tresen, man reicht den Ausweis rüber, man unterschreibt die Anmeldung, der Schlüssel wechselt den Besitzer und während dieser Prozedur hat sich der sechste Stern bemerkbar gemacht. Bei all´ der Verwaltungsarbeit breitet sich die Charakteristik des Hotels aus, als hätten wir Handy und Armbanduhr an der Rezeption abgegeben.

Eine kleine Bar, mit Kamin, Literatur, reichlich Auswahl an Single Malt, Wein und bestem Cognac. Dazwischen dicke, gemütliche Ledersessel, wie im richtigen Leben. Man lehnt sich zurück, schaut sich um, einen Schluck und der späte Abend schluckt die Autobahn-Hektik runter wie nichts. Es gibt Orte, die können sowas.

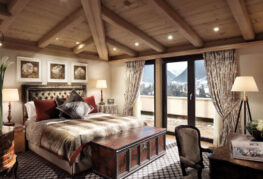

Das Zimmer dann, eine Mischung aus Funktionalität und Qualität, ist größer als erwartet, das riesige Bett auf einer Empore, einer Ruheinsel gleich. Weiter unten Couch, Sessel, Tisch, Anrichte und allerlei Lampen, Vasen und Bilder an der Wand. Alles passt. Jemand mit dem richtigen Auge für Form, Farbe und Material hat hier gewirkt, hat sich Gedanken gemacht und hat sich in uns hinein versetzt. Man spürt das, man mag das. Kein Konzern-Design, keine Hotel-Ketten-Ästhetik. Einfach nur Qualität und Lebensraum Aus dem Fenster der Blick auf Bäume, auf Grün und auf Vögel, die uns am nächsten Morgen wecken werden. In der Nacht dann das, was man sich nach einer anstrengenden Fahrt sehnlichst wünscht: Ruhe, einfach nur Ruhe.

Hostellerie Le Cèdre Beaune – Das Rührei und die Sonne

Das eine ist Handwerk und Lust, das andere die Natur. Gemeinsam unschlagbar. Bester französischer Kaffee, die warme Milch spielt in der grossen Tasse die beste Nebenrolle, das Rührei aus der Küche ist eine Botschaft an den Gast. „Wir mach das so, wie Du es haben willst. Genau so.“ Danke. Ein paar Tomatenstücke, ein paar winzige Speckwürfel, ein paar noch winzigere Zwiebelwürfel, dazu Petersilie und ein wenig Salz. Die Eier sauber gerührt, in der Pfanne mit allem drum und dran vorsichtig erhitzt und in die beste Konsistenz gebracht. Nicht flüssig und nicht trocken. Dazu frisches Brot. Und die Sonne, die durch das kleine Sprossenfenster schaut und ihre Zunge läuft den Mund entlang. Kann bitte jemand aus der Küche im Le Cèdre den großen Hotels dieser Welt den einfachen Trick mit dem Rührei verraten. Bitte.

Von der kleinen Küche in die grosse Gastronomie. Gleich neben dem Hotel das Restaurant Clos du Cèdre. Restaurant und Hotel trennt der winzige Park, das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert, Christophe Ledru wirkt hier. Man sitzt in einem wunderbar klassischen Salon, an bestens gedeckten Tischen. Eine Familienfeier könnte hier stattfinden. Eine wichtige Feier, vor der man dem Restaurantchef sagt, dass man jemand eine wirklich grosse Freude bereiten will. Genau so fühlt man sich. Ein Menü wurde uns gereicht. Rind, Käse, Obst, vorab eine kleine Creme aus feinem Gemüse. Dazu Weine der Region. Alles passte, fügte sich zu einem Konzert, einem Kammerkonzert. Frische, Qualität und der Umgang mit Gewürzen, die den Gaumen erfreuen, aber nicht überfordern. Wir sind keine Gourmets, keine Fachesser. Wir sind Geniesser und wir verlassen ein Restaurant sehr gerne mit dem Gefühl der wohligen Wärme des Besonderen, das den Rezeptoren im Gaumen einen höflichen Besuch bereitete. Genau das haben wir im Clos Du Cèdre erlebt.

Nach Tag und Nacht im Le Cèdre in Beaune reisen wir ab. Zu früh, zu schnell. Wir hätten gerne noch einen lauen Abend im Park verbracht, mit Rotwein und ein wenig Käse zur Nacht. Deshalb unser Tip: Mindestens zwei Nächte und auf alle Fälle im Frühling oder Herbst. Wenn die Umgebung von Beaune ihr schönstes Kleid trägt und die Touristen eher spärlich in Beaune unterwegs sind.

Link zum Hotel: https://de.cedrebeaune.com/

Impressum